«Родился я на Урале, в лагере для спецпоселенцев, потому что мои родители немцы. Жил на Урале, потом в Эстонии, семь лет. Потом переехали в Германию, курсы немецкого языка, гимназия, университет, восточно-европейская история и политические науки. И потом, через пять лет, меня пригласили в НТС. Я попал на летний семинар НТС, куда приглашали возможных сотрудников. И там меня уговорили переехать во Франкфурт», — вспоминает наш собеседник.

«Марк Фейгин был одним из самых толковых и деятельных членов НТС»

Сегодня аббревиатуру «НТС» можно услышать нечасто. Время от времени об организации в своих стримах вспоминает Марк Фейгин — пожалуй, самый известный экс-участник союза.

«Если иметь в виду людей более-менее известных — был еще Юлий Рыбаков в Питере, но он свою организацию создал — «Свободную Россию». Виктор Аксючиц тоже был членом НТС одно время. А так — известных и медийных не было. […] Марк Фейгин был одним из самых толковых и деятельных членов НТС в России. Его поездку в Сербию руководство НТС осудило, так как внешнеполитическая деятельность – прерогатива Совета НТС, а не отдельных членов НТС. Оказал ли НТС на него какое-либо «идейное» влияние, сказать не могу. Я не следил за его деятельностью после ухода из НТС», — признает Фризен.

История НТС как политической силы берет свое начало еще в 30-х годах прошлого века. Однако стать политической партией союзу так и не удалось — попытка создать таковую была предпринята в 90-е годы, но безуспешно. Сторонниками трансформации союза в партию в эмигрантском НТС были единицы.

«Поколение стариков и довело Россию до Февральской революции»

Изначально НТС как организацию создавала молодежь — с жестким возрастным цензом: принимались люди не старше 35 лет.

«Считалось, что именно поколение стариков и довело Россию до Февральской революции, а потом уже и до Октябрьской, проиграло гражданскую войну, потому что не было никаких политических программ. НТС сделал ставку на так называемую национальную революцию, отказался от голого активизма, то есть от создания какой-то организации, которая бомбы бросает и так далее.

В 30-х годах это было в основном идейное творчество. Но и попытки перехода через границу в Советский Союз, из которых удавались единицы. Потом — Вторая мировая война, был призыв ехать в Россию. Возможности были благодаря различным немецким организациям. Тогда в Россию переехало в общей сложности где-то около 200 членов НТС. Работали на разных должностях, в основном — переводчики. Некоторые потом уже в армии Власова сотрудничали. Война кончилась, в НТС в это время вступили и советские люди, которых потом стало большинство. Ибо 150 человек погибли в концлагерях, потому что немцы в 1944-м году решили ликвидировать [уничтожить] НТС, подозревая его в антинемецкой деятельности и в контактах с участниками заговора против Гитлера. Но не было участия в заговоре, были отдельные связи с теми или иными офицерами.

После 45-го года встал вопрос, что делать дальше. Мнения разделились: кто-то хотел заняться только эмиграцией, то есть спасением советских граждан, оказавшихся на линии фронта, от наступающей Красной армии. Другая часть считала, что нет, надо бороться дальше, создавать политическую организацию», — поясняет Фризен.

«Рука не поднимается объявить власовцев героями или предателями»

В тот же период формальными единомышленниками НТС являлись власовцы и представляющие их организации — однако никакого политического союза между ними так и не сложились. Как, в прочем, и с другими российскими политическими организациями. Создание «широкого фронта» российской политической оппозиции провалилось в начале 1950-х годов.

«Власовское движение в идейном плане не выдвигало никаких идей, в общем-то. Политическая программа власовцев — это Манифест КОНРа 1945 года. После 1945 года власовское движение раскололось на несколько разных организаций, которые в 50-х исчезли с эмигрантской политической сцены. В послевоенный НТС влилось немало «власовцев». В составлении манифеста КОНР принимали самое активное участие члены НТС. Если убрать из «Смоленского воззвания» и Манифеста КОНР положения, связанные с конкретным историческим контекстом — «англо-американские капиталисты», «плутократы», «почётный мир с Германией» и подобные изречения, то получится вполне современная демократическая программа», — отмечает экс-активист НТС.

Его личное отношение к Власову и власовцам остается сложным.

«Рука не поднимается, чтобы объявить их героями или предателями. Мне по душе определение А. И. Солженицына в «Архипелаге Гулаг»: «…для мировой истории это явление довольно небывалое: чтобы несколько сот тысяч молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати подняли оружие на свое Отечество в союзе со злейшим его врагом. Что, может, задуматься надо: кто ж больше виноват – эта молодежь или седое Отечество? Что биологическим предательством этого не объяснить, а должны быть причины общественные», — поясняет Фризен.

Основное отличие НТС от других эмигрантских организаций состояло в направлении политической работы — «на Россию», а не на эмиграцию. Работа на Россию, более строгая «партийная» дисциплина привела к достаточно большому расколу 1955 года: отошло от деятельности около 20 процентов членов союза, некоторые создали свои организации «солидаристов», просуществовавшие пару лет.

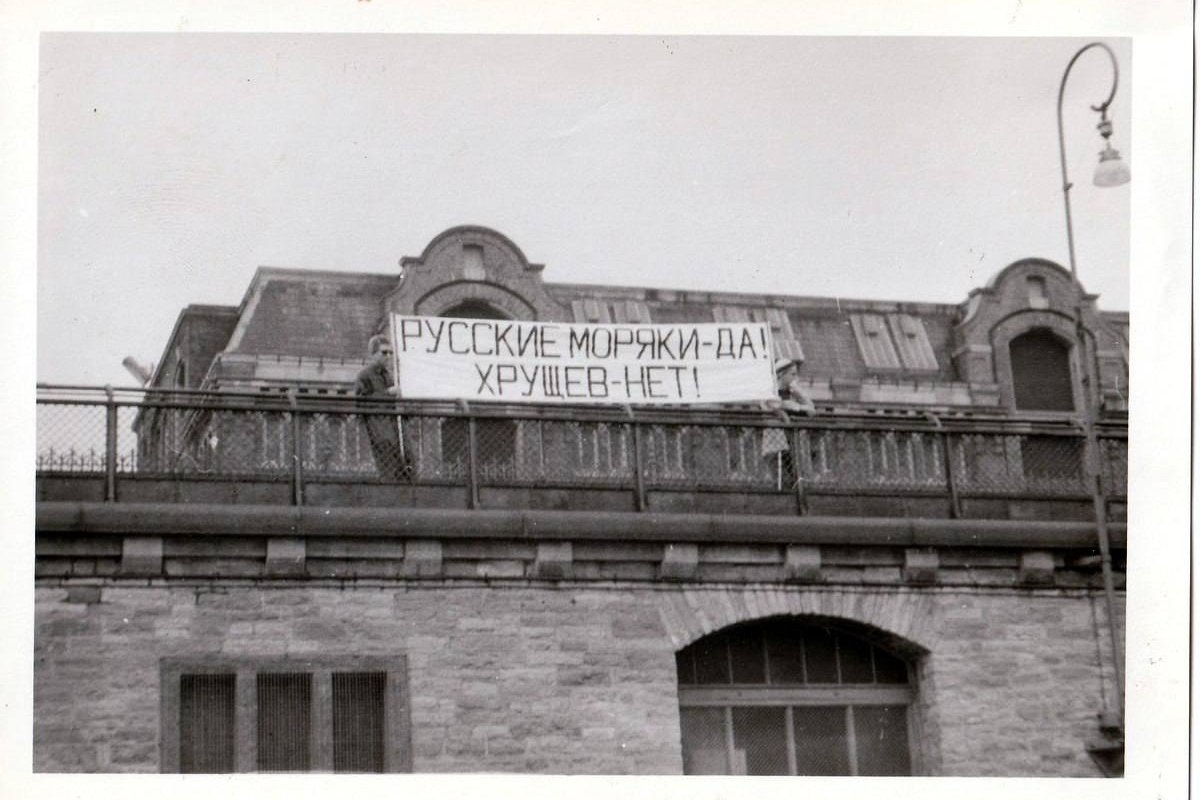

«[Началась] засылка на воздушных шарах листовок, в бутылках, по рекам. Первые встречи с советскими людьми, в основном, моряками в портах западных стран. Издательство «Посев», журналы «Посев» и «Грани». В 1960-м году стали возможны туристические поездки в Советский союз. Тогда стали активно искать среди иностранной молодежи, в основном студентов, людей, которые брали бы с собой в Советский Союз наши материалы. Сначала это была попытка ввезти в страну как можно больше свободных, неподцензурных, изданий. Потом – попытка создания в СССР своей организации.

Не было такого мероприятия на Западе, где бы не побывали члены НТС для встречи с людьми из СССР. Я сам неоднократно был в разных портах Европы и на разных мероприятиях, в том числе и на чемпионате мира по хоккею в Вене, где пытался [вручить литературу] хоккеистам. Ничего не вышло, но удалось передать журналистам. Работали по всему миру» — вспоминает представитель НТС.

Своей организации НТС в Советском Союзе создать не смог. Были члены НТС и сочувствующие, но – не более двух десятков. Сама организация существовала преимущественно благодаря поддержке конгресса США. Были, впрочем, и другие источники финансирования.

«Журнал «Грани» одно время получал небольшую субсидию города Франкфурта, в рамках культурной деятельности. Журнал «Посев» тоже печатался на стороне не за наши деньги. Остальное — пожертвования в рамках обоюдно-выгодного сотрудничества, как, например, с греческими профсоюзами. Когда в 70-х годах советский морфлот стал демпинговать и сбивать цены, греческие профсоюзы были не в восторге. И нам удалось договориться, чтобы они оплачивали нашу деятельность в портах Греции, где мы распространяли антисоветскую литературу.

Но в начале 90-е годы финансирование из внешних источников прекратилось. «Россия свободна, переезжайте в Россию», — сказали деньгодатели. Запасы были, но… не хватило», — говорит Фризен.

«Совет НТС не хотел превращения в партию»

Рассуждая о том, почему в демократической России НТС так и не смог стать политической партией, Иван Фризен ссылается на недостаток ресурсов — как человеческих, так и финансовых. И – на неготовность людей к партийно-политической деятельности.

«Средний возраст старых эмигрантов был уже за 70 лет, многие были больны, переехать не могли. В Россию поехали человек шесть-восемь. Кто-то занимался издательством, моей задачей было создание партийной структуры. На постоянное местожительство в Россию переехал только один член НТС из за рубежа». Преемственность важна не только идейная, нужны и носители этой идеи. Вот здесь эта цепочка – эмигранты/россияне – оказалась порванной» — рассказывает Фризен.

К середине 90-х годов численность НТС в России достигла 500 человек. Однако на этом этапе организация вновь претерпела раскол. После него союз стал просветительской организацией со стабильно снижающимися результатами, в итоге сократился до нескольких десятков человек и растерял молодых сторонников — «молодежь разошлась по своим квартирам».

«Раскол был по поводу того, чем будет заниматься НТС — партийной или просветительской работой. Большинство решило заняться просветительством. Идея была в том, чтобы создать на базе журнала «Посев» как бы такой мозговой центр, по образцу американских консервативных журналов, издавать книги. Но из этого ничего не получилось. Очевидно, что ни Гайдар, ни Путин не читали наших материалов, в думе тоже не было практически никого. Решили заняться просветительской работой, историей Гражданской войны — «Посев» уже не откликался на актуальные события, занимались только историей. Но это тоже оказалось ненадолго, на поддержку книгоиздательской деятельности не было достаточных денег. И понемногу издательство «Посев» и весь НТС сошел на нет. Еще есть отдельные члены НТС, организации более нет», — заключает Фризен.

«У нас нет врага, который нас объединяет»

Больших надежд на современную российскую политическую эмиграцию бывший участник НТС тоже не возлагает.

«Я иногда читаю, смотрю российскую эмиграцию сегодняшнюю. Это мне очень напоминает 70-е годы: Множество малочисленных организаций, еще больше «лидеров» без организаций. Влияние на эмиграцию в целом стремилось к нулю. Влияние на общественное мнение Запада – чуть больше, что понятно: холодная война, довольно большой интерес ко всему русскому. Примерно те же самые мысли и программы. Большая часть эмиграции в политической жизни эмиграции участия не принимала и не принимает. Эмигранты привыкают к новому месту жительства, люди начинают работать, люди знают язык, они общаются с сотрудниками, знакомыми и так далее. Они привыкают. Каждый человек ищет там, где лучше. Фридрих Великий сказал — каждый должен стать счастливым на свой манер. Всё.

У российской эмиграции был один враг – коммунистический режим. Это объединяло. Методы борьбы и, главное, будущее некоммунистической России – разъединяло. У эмиграции литовской, латышской, грузинской и т.д. наряду с коммунистическим режимом был еще один враг — Россия. И это всех и объединяло, не давая поводов к разъединению. И главным адресатом должно быть население России. Этого я сегодня как-то не вижу.

Жизнь в Эстонии и «дружба народов»

В ходе беседы мы несколько раз возвращаемся к детству Ивана. Довольно яркие воспоминания у него остались от семилетнего проживания в Эстонской ССР.

«Что такое дружба народов — я понял, переехав в Эстонию в 1969 году (смеется). Приехал в октябре. На следующий день я должен был поехать в школу на автобусе. Мы жили в совхозе, в город можно было добраться на автобусе. Но я не знал, что эстонцы говорят на эстонском! Я думал — все на русском… Я не знал, что в этом городе три эстонских школы и только одна русская. Вышел на первой остановке, где школьники выходить стали. Захожу в школу, ничего не понимаю — они все говорят на иностранном языке. Решил пойти на автобусный вокзал, темно. Смотрю — пожилая женщина идет. Я ей: «Бабушка, извините пожалуйста, а как пройти к вокзалу?» И она мне на почти очень хорошем русском языке сказала: «Я русский язык не понимаю!» Тут я понял, что такое дружба народов.

«Все отравлено на десятилетия вперед»

«С Россией все отравлено на десятилетия вперед. Независимо от того, кто будет у власти — Навальный, Ходорковский или Явлинский. […] Санкции не будут сняты, требования компенсаций — останутся. Отношение к России как потенциальному врагу — останется.

Нужны долгие-долгие годы, чтобы мышление постепенно возвращалось к относительно нормальному, без патриотического угара. Хотя его, нормального, довольно мало в России сейчас»», — считает экс-политик.

Солженицын и как нам обустроить Россию

В какой-то момент разговор заходит о Солженицине — и его труде «Как нам обустроить Россию». Мы попросили Ивана Фризена дать свой ответ на этот вопрос.

«[Россия] мне сейчас напоминает брежневские времена. Как и тогда, в 70-х годах, все было запрещено, диссиденты либо сидели, либо на запад уезжали. И мы тогда никаких прогнозов не делали, потому что предполагали, что это на очень-очень долго. Но надежда была. Что мы издавали — это была литература. Свободная литература, запрещенная в Советском союзе. Писали какие-то документы, представляли, какой должна быть Россия. […]. И понимали, что нельзя из социализма одним махом перепрыгнуть в капитализм, как сказал А.И. Солженицын.

Так и «после Путина» не будет одномоментного «прыжка в демократию». Нет никаких сколь-либо организованных политических организаций, нет свободных и мощных профсоюзов и т.п. Возможно, будет длительный переходный период, руководство страны останется на какой-то период в руках сегодняшних элит. Разрушать ветхое здание, не построив до этого хоть какой-то временной домик для жильцов для последующего переезда в новый дом – безответственно».